LE FIGARO. - La modernité, du XVIIIe au XXe siècle, a été l'âge de l'individualisme et de la critique systématique. Selon vous, nous abordons une nouvelle époque, fondée sur l'assentiment, où l'on s'ajuste tant bien que mal au monde tel qu'il est, sans prétendre le modeler. C'est-à-dire ? Quelles sont les valeurs du nouveau monde qui vient ?

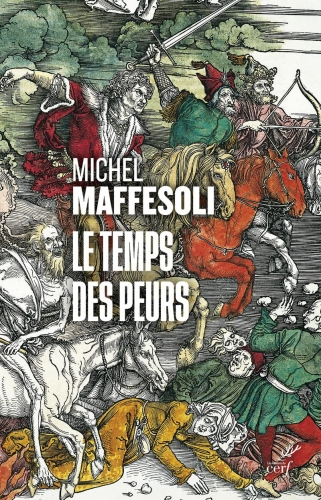

Michel MAFFESOLI. - On a souvent craint, en France, la fin de ce que l'on appelle couramment «la modernité», c'est-à-dire ce mouvement qui a débuté au XVIIe siècle avec le cartésianisme, et qui décline depuis la moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle époque, que certains nomment la «postmodernité». Contrairement à la conception linéariste de l'histoire, qui imagine l'humanité dans un progrès constant, de la barbarie au triomphe absolu de la science, je considère personnellement qu'il y a des époques. La période moderne a reposé sur un trépied, le premier pied est l'individualisme, avec le «cogito ergo sum» de Descartes, le deuxième est le rationalisme, qui va prédominer avec la philosophie des lumières, et enfin il y a le progressisme, la grande idée marxiste des «lendemains qui chantent». De mon point de vue, ce tripode est en train de s'achever, de vaciller, d'une manière assez difficile. Nous sommes dans une période crépusculaire. Chacun pressent ce qu'on est en train de quitter, mais ne voit pas encore nettement ce qui émerge. Je soutiens l'hypothèse selon laquelle le «je» va être remplacé par le «nous», le rationalisme par le sentimentalisme, et le progressisme, les lendemains qui chantent, par le «il faut vivre l'instant présent».

Durant mes années de professeur à la Sorbonne j'ai eu l'occasion d'étudier les jeunes générations, qui représentent l'avenir de la société. En regardant attentivement les pratiques juvéniles, on voit bien que c'est la communauté qui prévaut, le «nous». Ce n'est plus une conception purement rationaliste du monde, mais un partage des émotions, des affects, des passions. Il n'y a plus d'engagement politique, une vision de l'avenir, mais le besoin de se raccorder à cet instant éternel qu'est le présent.

Qu'est ce qui a précipité la chute du modernisme ?

Pour décrire ce déclin j'emprunte généralement l'idée de «saturation» au sociologue américain Pitrim Sorokin, qui s'est demandé comment une culture déterminée peut perdre son caractère «évident» et se dégrader petit à petit. En chimie, on parle de saturation lorsque les molécules qui composent un corps, pour diverses raisons, ne peuvent plus rester ensemble. Ce phénomène conduit à la déstructuration du corps, et à l'émergence d'une nouvelle structure. Ce n'est donc un pas une rupture mais une lente dégradation, et à un moment donné, tout ce qui fonctionnait ne marche plus, tout ce qui semblait évident paraît absurde. On voit aujourd'hui une multitude de phénomènes, qui montrent que l'on ne se reconnaît plus dans des valeurs communes. L'élite, qu'elle soit politique, économique, ou médiatique, est restée sur les schémas de l'époque moderne, mais le peuple ne se reconnaît plus dedans. Sorokin donne l'image d'un verre d'eau, qu'on peut saler sans que cela ne soit visible, jusqu'à un moment précis où la saturation devient évidente. Nous sommes actuellement au dernier grain de sel.

Vous voyez dans cette logique de l'assentiment une forme de sagesse de la vie présente, de la vie de tous les jours, avec ses malheurs et ses joies...

C'est toute la différence entre le dramatique et le tragique. La modernité était dramatique dans le sens où il y avait une solution. Toute l'analyse de Marx était de montrer qu'il y avait certes des problèmes, mais aussi des solutions, et que l'on allait vers une résolution générale de l'histoire. L'époque actuelle est davantage tragique, il s'agit de faire avec, d'accepter les problèmes. Le drame revient à dire «non» aux problèmes, la tragédie contient une forme d'acceptation. Cette résilience, qui consiste à s'accorder aux petites choses de l'existence, est une sagesse ancestrale qui fait son retour aujourd'hui.

L'omniprésence des réseaux sociaux et la multiplication de l'offre de loisirs à domicile (Netflix…) ont-ils fabriqué ou amplifié ce phénomène ?

Effectivement, les réseaux sociaux et autres plateformes confortent cette saturation. Il est intéressant de se pencher sur la période de la décadence romaine au IIIe et IVe siècle de notre ère. Pendant ces deux siècles, le christianisme n'était pas la religion des puissants, mais des soldats et des pauvres. Ce n'est pas ce culte qui était appelé à triompher, mais plutôt Mithra ou Orphée. Cependant, à un moment donné, la petite église de Milan a décrèté le dogme de la Communion des saints. C'est-à-dire que cette église de Milan était spirituellement liée à celle de Lutèce, de Rome, de Narbonne… C'est cette liaison qui va amener au succès incroyable du christianisme. Et aujourd'hui, me semble-t-il, internet est la Communion des saints post-moderne. Les communautés sont en liaison sur ces plateformes, et créent une véritable alternative, une nouvelle société. Le lien social repose aujourd'hui sur internet.

Le mouvement des «gilets jaunes» ou les manifestations contre la réforme des retraites ne viennent-elles pas contrebalancer cette idée ? Une frange de la population semble continuer à vouloir changer le cours des choses ?

J'ai écrit, il y a deux ans, le livre L'ère des soulèvements, dans lequel je prenais le contre-pied de l'historien britannique Hobsbawm, auteur de L'ère des révolutions, qui a été abondamment lu dans les années 70. Cet historien montrait que dans la tradition marxiste et avant-gardiste, il y avait l'idée selon laquelle le peuple allait fonder une société parfaite grâce à la révolution. Je pense que ce n'est aujourd'hui plus le cas, il n'y a plus cette tension révolutionnaire du peuple vers une société parfaite. Nous ne faisons plus face à des révolutions, mais à des soulèvements. C'est-à-dire que le peuple ne se lève plus pour établir une société idéale, mais parce qu'il en a marre. Les manifestations contre la réforme des retraites dépassent le simple cadre de la question des retraites, et renvoient à un mouvement social plus large que l'on a aperçu avec les «gilets jaunes». Ce mouvement est né de l'augmentation du prix de l'essence. Mais ce n'était qu'un prétexte qui traduisait, selon moi, le désir d'être à nouveau ensemble, de se retrouver, sortir de l'isolement. Ce mouvement est de plus en plus fort dans nos sociétés.

Cet arrangement continuel, qui consiste à se «dépatouiller avec ce qui présente» n'est-il pas un retour en arrière ? Un peuple qui a renoncé à agir est-il voué à sa perte ?

Je ne crois pas. J'y vois une forme de sagesse populaire. Nous sommes dans un pays où, souvent, les élites méprisent le peuple et cultivent une défiance à son égard. La philosophie de l'Histoire au XIXe siècle, ce qui s'est constitué ensuite dans le communisme soviétique, c'était cette conception d'une histoire assurée d'elle-même, la flèche du temps.

Le retour du sacré, l'importance accordée au local et au retour des traditions, traduisent une forme d'enracinement dynamique, qui est à l'opposé d'un retour en arrière. Seules les racines et le retour aux racines permettent une forme de croissance.

Michel Maffesoli (Figaro Vox, 30 janvier 2023)